|

|

|

当代诗坛65·66期

发布时间: 2018/7/28 14:31:27 被阅览数: 1440 次 来源:

国际炎黄文化研究会 |

|

第65·66期卷头语 新诗选版本非常多,但本纪念专号仍然是一本非常有价值的短诗选本。

首先,这个版本筹划于新诗诞生百年纪念的历史时刻,体现着今天的诗人向一百年前筚路蓝缕地开拓新诗的前驱者致敬的诚心与挚意。如果说新文化运动倡导的白话文古来就有,这场轰轰烈烈的运动不过是将白话文推向文学的正宗地位,那么,白话诗(新诗)的尝试便是破天荒的开创。当然,按照胡适在《中国白话文学史》中的见解,从《诗经》中的“国风”开始,中国诗歌历来就有白话写作的传统,但诚如我们从“关关雎鸠,在河之洲”等古老的吟唱中看到的,虽然这些诗句倾向于直白,接近于白话,但其语言倾向明显朝着文言方面“收官”,语言体格仍然是文言的。至于《上耶》之类,即便保存着白话口语的感叹词,其表述也仍然趋向于文言化的语体、语风。各个时期的民歌,虽然采用白话作为表述工具,但语体、语风往往都归趋于文言。只有到了胡适等人在《新青年》等刊物大胆进行白话新诗的尝试,并且能天才而又有些冒昧地提出“作诗须得如作文”,真正意义上的白话诗才得以产生。无疑,最初白话新诗的尝试其成绩并不彰显,过于直白,常得张嘴便见喉咙之讥的白话诗人常收到甚至友朋辈的调侃,但谁又能否认他们不揣冒昧不揣谫陋不揣幼稚的新诗尝试?固然,康白情发表在《学灯》上的白话诗远不如郭沫若1916年前后写给安娜的情诗那么精致和成熟,因而郭沫若在读了康白情的白话诗以后对之颇有不屑:那么我所写的那些诗都是新诗了?当然!郭沫若的诗一旦拿出来,便一发而不可收拾,于是汉语新诗坛上诞生了第一批新诗的经典之作。然而,郭沫若其实并没有权力对胡适、康白情等诮以不屑,因为后者是像哥伦布一样想到将鸡蛋顶端打破让鸡蛋站立在桌子上的开拓者,他们的开拓是简单的,但是出人意料、发人之所未觉的简单,这样的简单不容小觑。如果没有他们这种简单的开拓,郭沫若的诗作也许几十年后仍然锁在安娜夫人的妆奁箱中。因此,无论先驱者的足迹如何幼稚甚至滑稽,先驱者的开拓精神始终值得尊敬。

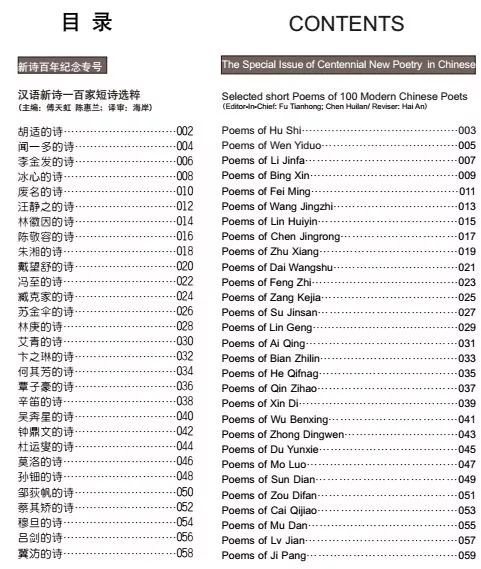

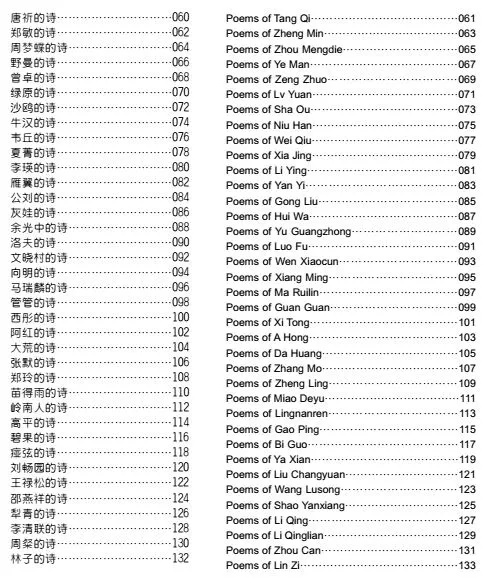

其次,这个版本立足于从“汉语新诗”的角度甄选百年新诗佳作,而不是一般选本从“中国新诗”的角度选编,体现出策划人傅天虹以及编选者可贵的学术自觉。汉语新诗概念遇合着汉语新文学命题,其目的乃是强调现当代汉语写作的整体性,而不是按照人为的政治区隔、国别境界对诗人和诗歌进行无理其实也是无效的空间分割。收集在本书中的汉语新诗人地不分港澳陆台,国不分美欧澳亚,只要用汉语写作,所写诗歌能够体现汉语文化魅力和汉语文化体验的别致与精彩,就在入选之列。

汉语文学研究有着悠久的历史和辉煌的积累,其中新文学的研究经过近百年的建构、开拓与发展,亦以其不断扩大的规模与日益充实的内蕴,成为文学研究学术格局中颇为活跃及颇具潜力的学科。不过这一学科却被习惯性地分为“中国现代文学”、“中国当代文学”、“中国现当代文学”、 “台港澳文学”、“海外华文文学”等不同领域,各自凸显的乃是时代属性或空域属性,汉语新文学整体遭到了人为的切割且被切割得有些纷乱、错杂。现代文学和现代语言理论都聚焦于以语言界定文学的学术必然性,这使得汉语新文学概念取得了相对于中国现代文学等约定俗成概念的某种理论优势,傅天虹所热衷建构的“汉语新诗”,与其他类似概念相比,同样具有这样的优势。

再次,这个版本采用中英对照体例,发扬光大了傅天虹经二十年精心打造的新诗英译对照出版的系统工程,有利于汉语新诗走向世界。汉语新诗作为汉语白话诗歌的整体,面对的一方面是传统文言诗歌,另一方面是其他语种的诗歌与文学。汉语新诗应该克服政治、国族等限制条件,联合世界上所有区域的汉语白话诗歌,以整体的语言魅力和民族文化形态走向世界。

汉语作为一种语言,天然地构成了一个无法用国族分别或政治疏隔加以分割的整体形态,这便是汉语的“言语社团”作为汉语诗歌“共同体”的划分依据。所有用现代汉语写作的诗歌,无论在祖国内地还是在台湾、香港、澳门等其他政治区域,无论是在中国还是在别的国家,所构成的乃是整一的不可分割的“汉语新诗”。汉语在诗歌表达的韵味、美感及象征意趣上的明显趋近,构成了汉语新诗区别于其他语言诗歌的特色、风貌;这样的文学风格及其审美特性,往往比一般意义上的国度诗歌或民族风格更能对人类文明的积累作出实质性的和整体性的贡献。就新诗而言,全世界各地区的汉语写作所承续和发扬的都是新诗的伟大传统,这一传统所带来并鲜活地体现的现代汉语巨大的审美表现力和逐渐成熟的表现风格,越来越明显地镶嵌在人类文明的审美记忆之中,参与其中的每一个区域的汉语写作者都程度不同地作有贡献并与有荣焉。

总体上和整体上的汉语写作对于人类文明作出的贡献,无论被称作“中国气派”还是民族风格,其实都不过是中华文化原型的语言体现。任何种类的文化,特别是通过文学作品体现出来的群体文化,都主要通过语言的表述和写照加以传达;文化有国家的、民族的、社会的等等各类形态,不过最切实的文化形态则是由同一种语言传达出来的“共同体”的兴味与情趣,也即是同一语言形成的文化认同。因此,一个民族文化认同的本质体现最终回落是在语言方面。中国传统文明的许多非物质文化遗产在各种心态的驱使下经常被理解为或诠释成东亚各民族的共同遗产,但通过汉语表达并成为固定文本的精神文化遗产,则是使用其他语言的任何别的民族都无法强取豪夺的。

汉语新诗在不同的地域可能表现不同的社会环境和人生经验,但用以审美地处理这样的环境与经验,并对之作出价值判断的理念依据甚至伦理依据,却是与“五四”新文学传统紧密相连并在现代汉语中凝结成型的新文化习俗和相应的创造性思维。尽管异域文化和文学对新文化和新文学造成了不可磨灭的影响,可现代汉语及相应的现代汉语思维通过诗歌创作已经对之进行了无可否认的创造性转化,能够作为特定的精神遗产积淀下来的一定是为现代汉语所经典性、意象化地固定表达的成品。无论是在叙事、议论策略和抒情风格上,外国文学影响通过汉语所进行的创造性转化都可能积淀成汉语新诗的精神遗产,而不经过这样的语言转化则无法取得这种精神遗产资格。

以此,祝贺傅天虹先生以及他的研究团队,基于上面的理由,相信本纪念专号的意义当得起它所谈论的百年话题。

朱寿桐

2016年10月15日记

|

上两条同类新闻:

当代诗坛63·64期当代诗坛31期

|

|

|